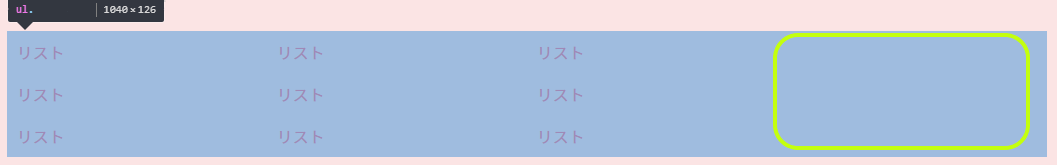

column-countをつかい段組みレイアウトにしたいのですが、

指定した段数よりも少なく表示されるときがあります。

理由をご存知の方がいましたら、ぜひご教示いただきたいです。

実現したいこと

HTML, CSSを用いて4列のレイアウトを作りたいです。

column-countをつかいましたが、liの数によっては3列になってしまいます。

css

1ul { 2 column-count: 4; 3} 4 5li a { 6 width: 254px; 7}

width: 254px;は、試しに少なめに入れた数字です。

ulの幅は1040pxなので260pxでも収まる想定となっています。

ulにfont-size:0を指定して隙間を無くすなども試しました。

4列入るスペースはあり、カラム落ちなどではないかと思います…。

検索をかけましたが、「段数が少なくなることもある」と記載されている書籍がありましたが、理由が載っておらず解決方法がはっきりしません。

ただし、実際の段数は、レイアウトに応じて指定した段数より少なくなることもあります。

回答2件

あなたの回答

tips

プレビュー